育種技術(shù)的新寵——全基因組選擇

什么是全基因組選擇?

從國外到國內(nèi)、從動(dòng)物到植物、從科學(xué)研究到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,全基因組選擇的熱度一直在上升,是生物種業(yè)領(lǐng)域當(dāng)之無愧的新明星。全基因組選擇的思想最早由Meuwissen教授等于2001年提出,在專業(yè)上可以這么來定義——“利用覆蓋全基因組的高密度分子標(biāo)記,結(jié)合表型記錄或系譜記錄對(duì)個(gè)體育種值進(jìn)行估計(jì),其假定這些標(biāo)記中至少有一個(gè)標(biāo)記與所有控制性狀的突變處于連鎖不平衡狀態(tài)。”

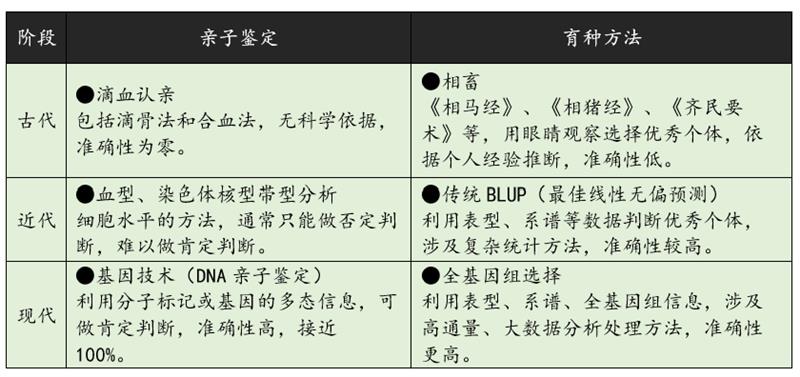

全基因組選擇可以簡單地理解為最新、最準(zhǔn)確的育種技術(shù),涉及育種芯片、大數(shù)據(jù)、高性能計(jì)算等,是育種技術(shù)里新一代的“高、精、尖”技術(shù)。如果把育種技術(shù)帶來的遺傳改良速度與交通工具類比,則古代的“相畜”和傳統(tǒng)育種技術(shù)相當(dāng)于“馬車”和“蒸汽機(jī)車”,而全基因組選擇則是“高鐵”的速度。全基因組選擇作為最新的高精尖育種技術(shù),能夠從基因本質(zhì)上區(qū)分優(yōu)秀個(gè)體,涉及分子標(biāo)記、基因、連鎖不平衡、參考群、候選群等專業(yè)詞匯,非專業(yè)人士確實(shí)不好理解,這里我們用大家都熟悉的親子鑒定做類比來幫助大家了解什么是全基因組選擇。

為什么要用全基因組選擇育種?

縱觀世界經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展歷史可以發(fā)現(xiàn),一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá),其國民動(dòng)物蛋白食品消費(fèi)量就越大。因此,人均動(dòng)物蛋白消費(fèi)量大致反映了一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展水平。以處于東亞文化圈的日本為例,戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)社會(huì)高速發(fā)展,在過去50年里,日本國民主食消費(fèi)量減少了一半,而肉類消費(fèi)卻增長了3倍多,奶類消費(fèi)增長了5倍。

中國也正在經(jīng)歷著同樣的發(fā)展變化。近30年我國人均主食消費(fèi)量下降了40%,肉蛋奶的消費(fèi)量則增加了2倍。盡管如此,目前我國人均動(dòng)物蛋白消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于歐美主要發(fā)達(dá)國家。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),我國動(dòng)物蛋白食物的缺口很大,養(yǎng)殖業(yè)有著巨大的提升空間。另一方面,我國用8%的耕地養(yǎng)活了世界19%的人口,糧食壓力也始終存在。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展,人們對(duì)肉蛋奶的需求逐步增加,飼料用糧的壓力持續(xù)增加,人畜爭糧逐漸成為影響中國糧食安全的根本問題。只有口糧和飼料用糧雙管齊下,我國糧食安全才能得到真正的保障。

種是養(yǎng)殖業(yè)的源頭,地位堪比“工業(yè)芯片”,如果種不行,會(huì)導(dǎo)致養(yǎng)殖業(yè)效率低下。目前,在我國養(yǎng)殖業(yè)的部分領(lǐng)域,有的畜種高端核心種質(zhì)仍然未擺脫依賴國外的不利境況。雖然我國糧食安全在產(chǎn)業(yè)鏈中下游取得了舉世矚目的偉大成就,但還沒從種的源頭上得到徹底解決。正因如此,習(xí)總書記在2013年就作出重要指示:“要下決心把民族種業(yè)搞上去,抓緊培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種,從源頭上保障國家糧食安全”。優(yōu)良品種是通過育種途徑培育出來的,而育種則需要育種技術(shù)。與其他行業(yè)一樣,科技是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的推動(dòng)力,育種技術(shù)是支撐我國生物種業(yè)發(fā)展的核心所在,也是“藏肉于技”中“技”的最為重要的組成部分。全基因組選擇是最新一代的育種技術(shù),育種效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)育種方法。所以,要培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種,在畜禽等生物種業(yè)領(lǐng)域趕超歐美育種強(qiáng)國,只有大力推進(jìn)全基因組選擇技術(shù)的科學(xué)研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用才有可能實(shí)現(xiàn)。

全基因組選擇有哪些特點(diǎn)?

與傳統(tǒng)育種方法相比,全基因組選擇最突出的優(yōu)勢是:“快、準(zhǔn)、高”。

“快”是指生產(chǎn)性能提升更快。尤其對(duì)于世代間隔較長的畜禽,其新品種(系)的育成時(shí)間明顯縮短。

“準(zhǔn)”是指所選群體中的優(yōu)秀個(gè)體選得更準(zhǔn)。因?yàn)檫@種技術(shù)利用了基因組信息,遺傳評(píng)估準(zhǔn)確性更高,給待選個(gè)體的“好與壞”排隊(duì)排得更準(zhǔn)。

“高”是指育種收益高。就是育種收益與育種投入比例,因?yàn)檫x得準(zhǔn)、進(jìn)展快、輔助減少生產(chǎn)性能測定成本等,全基因組選擇反而可以更多地降低育種成本,實(shí)際育種收益要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)育種收益。

全基因組選擇對(duì)我國畜禽種業(yè)未來發(fā)展有何影響?

全基因組選擇實(shí)際是指利用全基因組信息開展育種的一類方法的統(tǒng)稱。因此,我國可以獨(dú)立自主研發(fā)更新、更有效率的全基因組選擇方法,從科學(xué)研究、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用兩方面著力,建立具有中國特色和優(yōu)勢的全基因組選擇方法體系。從種的源頭提高我國養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效率,保質(zhì)保量保障國民食材安全;從畜禽產(chǎn)業(yè)的源頭發(fā)力,把我國建設(shè)成為世界畜禽種業(yè)強(qiáng)國。